TOPÓNIMOS HISTÓRICOS DEL CONCEJO DE RIOSA

Paraje del L´Arrebolléu:

El origen de los topónimos, es muy diverso.

La mayor parte nacen de la observación de las características del terreno; otros son consecuencia de sensaciones; de la relevancia de algunos personajes, incluso, algunos deben su nombre a la flora o la fauna del lugar.

Es tanta la importancia de los topónimos que, en el caso de los que denomino como "HISTÓRICOS", hasta nos pueden ayudar a averiguar la historia de un pueblo y su territorio.

En primer lugar, quiero referirme a los relacionados con las minas prehistóricas de cobre de Texeo, minas cuya antiguedad se remonta al calcolítico tardío (4.500 años) y que fueron redescubiertas en el año 1888 por el ingeniero belga D. Alejandro Van Straalen. Fueron dadas a conocer en la Revista Minera, Metalúrgica y de Ingeniería en el año 1893 por el también ingeniero, D. Alfonso Dory y, un año más tarde, en otro artículo publicado en la revista belga "Revue Universelle des Mines, de la Métallurgie, des travaux publics et des arts appliques a l´industrie con el título “Les Mines préhistoriques de l´Aramo (Asturies)”..

Decimos redescubiertas porque ya en el año 1855, treinta y tres años antes, el ingeniero Adriano Paillete hace mención de “un criadero cobrizo por encima del pueblecito de Llamo” (Revista minera, 15 de mayo de 1855.Tomo VI, 15 de mayo de 1855). Esa mención la hace en la pág. 299-300 del trabajo publicado en esa revista titulado "Estudios químico-mineralógicos sobre la caliza de montaña (caliza metalífera o carbonera) de Asturias".

No se trata de topónimos cuyo origen esté en el calcolítico tardío - Edad del cobre -, pero si guardan una relación muy directa con las Minas Prehistóricas de cobre de Texeo (Riosa):

L´ARREBOLLÉU (1.170 m) .-

Para acceder a los filones de cobre y a las galerías de las labores prehistóricas, una vez redescubiertas las minas de Cobre y Cobalto de Texeo (Riosa) por el ingeniero D. Alejandro Van Straalen en el año 1888, en la vertiente suroriental de la Sierra L´Aramo, se franqueó esta entrada entre los años 1892-1893, que el cuñado del descubridor, D. Mario Álvarez del Manzano, plasmó en un perfecto dibujo que aparece reflejado en la Memoria que publicó el Ingeniero D. Alfonso Dory, sobre las Minas Prehistóricas de cobre y Cobalto de Texeo (Riosa), en la Revista Minera Metalurgica y de Ingeniería de Madrid en el mes de noviembre de 1893 (en dos partes). D. Mario participó activamente en las primeros trabajos en el inicio de la explotación.

Con esta sobreexcavación se pretendía facilitar la explotación y aflorar el "filón San Felipe".

Señalamos como fecha del franqueo realizado en el Arrebolléu entre los años 1892-1893, si tenemos en cuenta que la Administración acepta la petición de la inscripción de la Mina de cobre "Teresita" a nombre de D. Alejandro van Straalen en acta de 28 de septiembre de 1891 y la Memoria de Dory fue publicada en el mes de noviembre de 1893.

A la derecha de este hermoso paraje, existe una pequeña entrada por la que se accede directamente a las labores prehistóricas.

L´Arrebolléu (1.170 m):

L´Arrebolléu, desde el interior:

Este dibujo realizado por D. Mario Álvarez del Manzano, cuñado de D. Alejandro Van Straalen, después que éste redescubriera las minas prehistóricas de cobre, en Texeo (Riosa), es el que aparece publicado en la Revista Minera Metalúrgica y de Ingeniería en 1893. D. Mario participó activamente en las primeros trabajos en el inicio de la explotación. A mi entender, comparándolo con fotografías actuales, lo que se plasma en la parte superior del dibujo, son las labores llevadas a cabo en L´Arrebolléu para acceder los filones y a las labores prehistóricas. Se trata de una sobreexcavación para aflorar el filón San Felipe realizada después del redescubrimiento, entre el año 1892 y el 1893:

EL SOCAVÓN (1.165 m), en la Campa les Mines:

Según el catedrático de Prehistoria de la Universidad de Oviedo, D. Miguel Ángel De Blás Cortina, este enorme "trisquel" de huecos mineros fue considerado, en alguna ocasión, como prehistórico, sin embargo, es de mediados del siglo XX. Se franqueó al ser descubierto, en los trabajos de reconocimiento llevados a cabo por la Empresa Minero Metalurgica Asturiana S.L. (1947-1960), un filón de importante ley de cobre situado en el fondo del Pozo San Alfonso (1.133 m de altitud). Rápidamente se concentraron en ese punto todos los trabajos de de preparación y explotación. Para ganar tiempo, al no estar avanzados los trabajos en horizontal, se comenzaron los trabajos en vertical para aflorar el filón, dando lugar a este enorme hueco que actualmente se aprecia en La Campa Les Mines. La espectacularidad y belleza de los huecos, semejantes a enorme "trisquel" , llama poderosamente la atención de las personas que lo visitan.

Este profundo hueco, junto con el de L´Arrebolleú (1.170 m de altitud), situado a escasa distancia en dirección sur, fueron realizados para el afloramiento de los filones a la superficie para una mejor explotación. El de L´Arrebolléu, para aflorar el "filón San Felipe", se llevó acabo entre el año 1888 y el año 1893 y el del Socavón - como ya referimos -, en el inicio de la explotación de las Minas de cobre de Texeo, en la época moderna (1947-1960) por la empresa Metastur. De hecho, le dieron el nombre de "filón Metastur"

LA CAMPA LES MINES:

Es el paraje donde se ubica "El Socavón".

La Campa Les Mines es un topónimo cuya antigüedad es muy superior a la de los dos anteriores.

Cuando se redescubrieron Las Minas Prehistóricas de cobre de Texeo, los vaqueros de la zona ya conocían este paraje con este nombre.

En el año 1890 el ingeniero Guillermo de la Sala, del Distrito minero de Oviedo, visita la zona como consecuencia de las discrepancias entre las solicitudes de concesiones mineras realizadas por Dámaso de Iruegas y Alejandro Van Straalen. Se levantó un plano en el que ya figura la denominación de "La Campa les Mines".

La Campa les Mines y su entorno:

Está claro que los vaqueros riosanos de la zona denominaban así este paraje porque conocían de la existencia de las minas, muchos años antes de ser redescubiertas por el ingeniero Van Straalen en el año 1888.

La Campa les Mines, con El Socavón y trinchera del piso 4º:

La Campa Les Mines, donde se ubica el Socavón:

PROBLEMAS EN EL INICIO DE LA EXPLOTACIÓN.-

El inicio de la explotación moderna de las Minas de cobre de Texeo (Riosa), en la vertiente oriental de la Sierra l´Aramo, estuvo marcada por un largo litigio administrativo sobre la concesión minera. Y es que en el mes de julio de 1888, D. Dámaso de Iruegas y Cárcamo, vecino de Madrid, había solicitado del Gobierno Civil de Oviedo la inscripción de una mina de cobre denominada "Rosario" en el Mayéu de Texeo (Riosa), vertiente oriental de la Sierra l´Aramo, tal como aparece en el Boletín Oficial de la provincia de fecha 04-07-1888, varios meses antes del redescubrimiento oficial de las Minas de Cobre de Texeo por el ingeniero Belga, D. Alejandro Van Straalen (septiembre de 1888)

El ingeniero belga, D. Alejandro Van Straalen que, por aquella época, era director de la Mina de cinabrio de la Soterraña (Lena), es lógico que llegara a tener conocimiento de esta solicitud, al estar el paraje de Texeo, en la vertiente suroriental de la Sierra l´Aramo, relativamente cerca de la explotación que él dirigía. Reconoció la zona, en el mes de septiembre de 1888 y, aprovechando la falta de concreción y precisión existente en la solicitud de D. Damaso Iruegas, en el mes de noviembre, realizó su propia solicitud, coincidiendo, en parte con los terrenos ya solicitados previamente. La denominó "Teresita", con una extensión idéntica -30 hectáreas - pero con una delimitación mucho más concreta y haciendo referencia a que la estaca que señalaba el "punto de partida" estaba frente a una explotación antigua. Su solicitud aparece recogida en el Boletín oficial de la Provincia de Oviedo, nº 256, de 20 de noviembre de 1888.

En un principio, la Administración, en base al informe del ingeniero D. Guillermo de La Sala, encargado de las actuaciones, fue contraria a las pretensiones de inscribir la mina "Teresita" que solicitaba D. Alejandro Van Straalen, al considerar que coincidía con la solicitud previa de D. Dámaso de Iruegas y su mina "Rosario". Pero, posteriormente, Van Straalen, logró que el Jefe del Distrito Minero de Oviedo, D. José Suárez, se hiciera cargo personalmente del informe sobre su solicitud y, mediante un nuevo informe, la Administración acepta la petición de la inscripción de la Mina de cobre "Teresita" a nombre de D. Alejandro van Straalen (acta de 28 de septiembre de 1891).

Quizá esta versión se acerque más a la realidad del "cómo" y del "por qué" se produjo el redescubrimiento de las minas Prehistóricas de Texeo (Riosa) por parte de de D. Alejandro Van Straalen en el año 1888. La versión que aparece en una nota a pie de página en la Revista Minera en el año 1893 (nota de la redacción de la Revista), quizá sea un tanto novelada para justificar la presencia de Van Straalen en Texeo:

"Andaba el Sr. Van Straalen buscando con varios amigos una oquedad de la caliza que había sospechado fuera producida por la mano del hombre, y desesperaba ya de encontrarla, cuando se fijó de pronto en que las hojas de un árbol corpulento se agitaban extraordinariamente a pesar de la calma absoluta que reinaba en la atmósfera. Acercose para descubrie la causa de tal rareza, y vio que al pie de árbol existía una chimenea por donde salía violentamente una columna de aire fresco. Reconocida la chimenea se encontraron las primeras labores antiguas".

"EL PUNTO DE PARTIDA", en el Rincón de La Campa les Mines:

Localización, sin acceso al interior del "Punto de Partida", inicio de la concesión "Teresita" de Van Straalen, entrada por la que se accede a las labores prehistóricas situada en el Rincón de La Campa les Mines. Visita realizada junto a Antonio Martínez el 4 de junio de 2013:

Explotación antigua. Rincón de la Campa Les Mines. En el exterior está el "Punto de Partida", lugar donde se colocó la estaca de la concesión minera de "Teresira", solicitada por D. Alejandro Van Straalen en noviembre de 1888:

LAS REVUELTAS DE DORY.-

Se trata de un topónimo cuya antiguedad se remota al año 1893, cuando D. ALFONSO DORY -ALPHONSE DORY Y DE VILLERS-, nacido en el año 1860 en Moresnet (Belgica), publica su documentada memoria sobre el redescubrimiento de las Minas Prehistóricas de cobre en Texeo (Riosa), por su compatriota, el también ingeniero, D. Alejandro Van Straalen en el año 1888. El fue quien dio a conocer al mundo este importante acontecimiento. Se trataba de unas minas que se explotaron durante mil años en el Calcolítico tardio - Edad del Cobre -. Lo hizo a través de la Revista Minera, Metalúrgica y de Ingeniería de Madrid -, en su primera parte, el 1 de noviembre de 1893 (número 1463) y en la segunda, El 24 de noviembre de 1893 (número 1466), con el título “Las minas antiguas de cobre y cobalto de la Sierra del Aramo".

Uno de los aspectos que destaca son los trabajos preliminares para poder poner en marcha la explotación cuprífera y entre ellos señala la construcción de un camino -carretero - que uniera el camino vecinal de Riosa a Pola de lena y la zona de explotación situada en La Campa les Mines (1.165-1170 m). Este camino, aún hoy, en alguno de sus tramos, conserva el empedrado. Él habla de 6 km., sin embargo, aunque partamos desde la salida norte del Averón de Foz, la distancia es algo menor. Creemos que no llega a 5 km. El canal de ascensión no es muy ancho, por lo que su trazado asciende en zig-zag por el estrecho Valle o Cuesta de Texeo, teniendo que superar un fuerte desnivel. Rioseco se halla a 640 m de alt. aprox. y La Campa Les Mines a 1.165-1.170 m aprx.

Las revueltas de las que habla el ingeniero Alfonso Dory en su Memoria sobre las minas prehistóricas de Texeo - calcolítico tardío - publicada en la Revista Minera, Metalúrgica y de Ingeniería de Madrid en el año 1893, vistas desde el Picu Villuriz (1.290 m.), en la actualidad. Tramo antes de llegar al piso 1º:

Una vez redescubiertas las Minas Prehistóricas de Texeo por el ingeniero belga, D. Alejandro Van Straalen en el año 1888, se inician diversas obras para dar comienzo a la explotación. De hecho cuando el también ingeniero belga, D. Alfonso Dory, escribe su Memoria sobre las minas de Texeo que publica en la Revista Minera, Metalúrgica y de Ingeniería de Madrid en el año 1893, ya se había construido la primera fase del poblado minero de Rioseco, fraguas, el camino carretero de 52 revueltas, entre Rioseco y la zona de explotación (1000-1200 m) y se había franqueado la entrada del L´Arrebolléu (1.170 m) para facilitar la extracción del mineral de cobre. La distancia entre Rioseco y los parajes del Socavón y L´Arrebolléu gira entorno a los 5 km.

Al abrir esta entrada, se encontraron con esa maravilla de arcos y pilares que quedaban tras la extracción del mineral y que, a la vez, les servía de entibación natural.

A partir del piso 1º de la explotación (995-1.000 m.), solamente se conservan pequeños vestigios del trazado del camino en la Campa Texeo.

Una de las 52 revueltas:

En la foto siguiente aún se puede observar restos del cable aéreo para el transporte del mineral de cobre entre el piso 2º y Rioseco.

Revuelta a la altura del Seltu (910 m.):

Otra de las revueltas:

CASTRO DE LA PENA EL COCHÉU.-

Se remonta a la época castreña que se inicia en la Edad de Bronce temprana. Se encuentra situado sobre una roca caliza de 973 m. de altura aproximada (Pena el Cochéu), en el extremo norte del Valle Foz. Estaba alineado con el Castro del Picu el Castiellu, en el pueblo del Colléu (Riosa) y éste con el túmulo-torre del Picu Los Perales, en Viapará, en el limite norte de Riosa y servía de vigilancia de las Minas de Texeo (Calcolítico tardío) y del paso de personas entre Riosa y Lena. Fue catalogado por José Manuel González Fernández Valles -1959-1960 (Historia de Asturias, tomo 2, Asturias Protohistórica. Ayalga 1978). Figura en el Inventario del patrimonio Cultural de Asturias (Resolución de fecha 31-05-2011).

Castro de la Pena el Cochéu:

Según escriben los autores Alfonso Fanjul Peraza y Luis R. Menéndez Bueyes en su libro "El complejo castreño de los astures trasmontanos" (Universidad de Salamanca 2004)

"...se halla situado sobre una peña caliza, a 973 m de altura, con una orientación norte-sur, en las alturas del antiguo pueblo minero (hoy abandonado) de Rioseco. Fue reconocido y catalogado por J.M. González. (....) "Desde el yacimiento, se vigila la casi totalidad del valle de Riosa, aparte del cordal de las Segadas, límite de separación entre Riosa y Lena. También podemos observar toda la vertiente oriental de la sierra del Aramo, y a pie de castro nos encontramos una magnifica collada de pequeñas dimensiones, ya utilizada en tiempos paleolíticos, como hábitat o cazadero, tal como lo demuestra una lasca retocada, realizada en cuarcita, y que aparece dibujada en el apartado de materiales de este estudio"" (pág. 174).

""El castro tiene como únicas estructuras visibles una muralla que debió tener unos dos metros de ancho aproximadamente, y que recorre toda la parte sur superior del castro, ya que la vertiente norte del mismo, al igual que los laterales, son enormes precipicios que hacen de defensa natural.

En el interior del recinto fortificado hay poco espacio para posibles edificaciones, pero éste es llano, y en parte protegido por rocas calizas de la peña que se hallan a una altura mayor.

En la superficie del castro se puede observar un inmenso pozo de saqueo, y junto a la muralla, otro más pequeño, que dejó en superficie varios restos óseos que fueron recogidos.

""Del entorno, parece que la explotación de esa collada que hay a pie de castro, y de las tierras, donde nace el río Llamo (referencia errónea, ya que el río Llamo nace a casi un km más al norte, en Los Gueyos del Río. El río que nace, una vez atravesado el Averón de Foz y que recoge las aguas de la Reguera Foz, es el Río La Valluga que se incorpora al río Llamo en el Cruce de Los ríos, aguas abajo del puente sobre la pista o camino que accede a Rioseco desde el pueblo de Llamo) fueron los parajes de más fácil obtención de recursos alimenticios en épocas anteriores. En las cercanías se encuentran las famosas minas prehistóricas del Aramo, que explotaban el cobre, y a pocos kilómetros las de cinabrio (mercurio) de Muñón Cimero, ya explotadas en época romana muy posiblemente...""":

Entorno de la Pena el Cochéu-Castro el Cochéu:

MUÑÓN DE ESPINES DE FOZ.-

Paraje donde se ubica el Muñón de Espines de Foz, en el extremo sur del Concejo de Riosa:

Se trata de un mojón de piedra de arenisca (grano) que sobresale del terreno unos setenta centímetros. Tiene grabadas las iniciales de los tres concejos "R", "L" y "Q", cada cual mira hacia el concejo que representa y sobre ellas una cruz.

No es un mojón cualquiera ya que tiene una antigüedad de 300 años. Se colocó por orden del Corregidor de las Villas y Concejos, D. Juan de Zarate, tal como aparece reflejado en una carta-ejecutoria de la Real Audiencia de Oviedo, fechada en 1720. De esta forma se acababa con las desavenencias antes referidas que remontaban al año 1581.

El Juez de Riosa, llegó incluso a prindar ganado, encarcelando a los pastores de Rano y Muriellos que amajadaban y cuidaban el ganado que aprovechaba los pastos del Valle de Foz, La Paradiella y El Averón de Foz. Para acabar con estas desavenencias, el Corregidor, Juan de Zárate, mandó colocar este mojón situado en el collado que delimita, aguas vertientes, Riosa, Quirós y Lena

Es de destacar que, los topónimos de Espines, Peña el Tambarón y Averón ya son mencionados en esa Carta-Ejecutoria.

Se puede ver la historia de este mojón con mayor amplitud pinchando o siguiendo este enlace:

https://jlcabocronistariosa.blogspot.com/2025/01/munon-de-espines-de-foz-un-mojon-con.html

Muñón de Espines de Foz. Un mojón de piedra de arenisca (grano) que sobresale del terreno unos setenta centímetros. Tiene grabadas las iniciales de los tres concejos "R", "L" y "Q", cada cual mira hacia el concejo que representa y sobre ellas una cruz. No es un mojón cualquiera ya que tiene una antigüedad de 300 años:

Zona donde se haya ubicado El "muñón" de Espines de Foz Como se puede ver en la foto, se encuentra a pocos metros de la carretera que une El Alto del Cordal o La Segá y el Valle Peral:

El Corregidor, de las Villas y Concejos, D. Juan de Zarate, tal como aparece en una carta Ejecutoria de la Real Audiencia de Oviedo, fechada en 1720, ordenó la colocación de este mojón que delimitaba los términos jurisdiccionales de Riosa, Quirós y Lena:

Valle de Foz (Riosa). En la parte derecha de la cabecera sur del valle (pradera conocida como Espines de Foz), está el mojón cuya antiguedad se remonta a más de 300 años:

Valle de Foz (Riosa):

"Muñón" o mojón de Espines de Foz, cara que mira hacia Riosa ("R"):

Zona donde se ubica el Muñón de Espines de Foz:

El siete de agosto de 1966, se hizo el apeo por parte de los ingenieros del ICONA para la delimitación de los Montes de Utilidad Pública propiedad de los Concejos de Riosa, Lena y Quirós. Las comisiones de los tres Concejos se reunieron precisamente en Espines de Foz. Por parte de Riosa, comparecieron el Alcalde , D. Silvino Sariego Muñiz y el Secretario, D. José Cabo Gonzalez, acompañados de otras personas conocedoras del terreno y delegadas a este efecto. Entre ellas estaba Pepín Vazquez Muñiz . La Comida fue servida por el bar de Jesús Alvarez Villanueva y Maruja Alvarez, de La Vega. De hecho en la foto aparece Zoraida la hija de Jesús y Maruja y Mari la Salgado, encargadas de servir la comida a los asistentes. La Comisión de Riosa, fue trasladada en el taxí de Manuel Díaz, que también aparece en una de las fotos. En esta foto se puede ver el teodolito situado precisamente encima del mojón de piedra que delimita la Jurisdicción de los Concejos de Riosa, Quirós y Lena:

El siete de agosto de 1966, se hizo el apeo por parte de los ingenieros del ICONA para la delimitación de los Montes de Utilidad Pública propiedad de los Concejos de Riosa, Lena y Quirós. Las comisiones de los tres Concejos se reunieron precisamente en Espines de Foz. Por parte de Riosa, comparecieron el Alcalde, D. Silvino Sariego Muñiz y el Secretario, D. José Cabo González, acompañados de otras personas conocedoras del terreno y delegadas a este efecto. Entre ellas estaba Pepín Vazquez Muñiz (se les puede reconocer en la foto). El niño que aparece en la foto es Gabriel Alvarez. También, junto con las personas que integraban las comisiones de los tres concejos, había una pareja de la guardia civil:

El siete de agosto de 1966, se hizo el apeo por parte de los ingenieros del ICONA para la delimitación de los Montes de Utilidad Pública propiedad de los Concejos de Riosa, Lena y Quirós. Las comisiones de los tres Concejos se reunieron precisamente en Espines de Foz. Por parte de Riosa, comparecieron el Alcalde , D. Silvino Sariego Muñiz y el Secretario, D. José Cabo González, acompañados de otras personas conocedoras del terreno y delegadas a este efecto. Entre ellas estaba Pepín Vazquez Muñiz (se les puede reconocer en la foto). Yo también estuve presente ese día acompañando a mi padre, José Cabo González.

El monte perteneciente a Riosa y que se deslindaba es el 264 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, denominado "Puertos Guariza y La Segada" En la foto se puede ver el teodolito colocado exactamente encima del referido muñón de Espines de Foz. La comisión de Riosa fue trasladada hasta las inmediaciones de la zona en taxí por la carretera Lena-Barzana. El taxista de Riosa que los llevó fue Manuel Díaz, que, también aparece en la foto:

Valle de Foz (Riosa):

Puzu Chobos Los Llamargones, en el Valle Foz. -

El HOYO LOBAL de los LLAMARGONES O CHAMARGONES, también conocido como PUZU CHOBOS LOS CHAMARGONES, en el Valle Foz (Riosa), es una construcción ovalada, con muro de piedra, edificada por debajo del nivel del suelo, que se sitúa a media ladera, concretamente, de la ladera este del valle Foz. Se encuentra en bastante buen estado de conservación y está a poca distancia de la carretera que que va desde el Alto del Cordal hasta Espines de Foz. Su acceso natural sería a través del camino que accede al COLLÉU FOZ, y se puede llegar a él desde la carretera en menos de doce minutos.

Lugar de ubicación del Hoyo Lobal de Los Llamargones o Chamargones en el Valle Foz (Riosa). La línea roja marca el itinerario desde la carretera Alto del Cordal-Espines de Foz. Se pasa por la parte alta del Colléu Foz:

Sus muros tienen una longitud de unos seis metros, por la parte más ancha y cuatro metros y medio por la más estrecha. La profundidad del mismo (libre de los escombres que ahora tiene), sería de más de cuatro metros. Una de las paredes está un poco deteriorada, - la que está al norte -. Antes de llegar a él desde la parte alta del Colléu Foz es necesario atravesar una zona "llamargosa" y cruzar el reguero que baja, aguas vertientes de Riosa, desde la carretera (zona de Llamaixé).

Dadas sus características y el paraje en que encuentra, una zona arbolada, podemos clasificarlo, como hoyo lobal "de cabrita". Esta clase de pozos estaban dotados de una viga de la que se colgaba una cabra o una oveja. Se enramaba el pozo y cuando el lobo oía los balidos se acercaba con intención de cobrar la pieza. Normalmente lo que sucedía era que al intentar acercarse a ella, cayera a la profundidad del pozo, más de cuatro metros, altura que le impedía salir. De esta forma los ganaderos se libraban de los animales salvajes que mermaban su cabaña. de hecho en la parte superior del muro se puede ver la existencia de un hueco entre las paredes más distantes del pozo en el que, creemos, se encajaba la viga.

A él se refiere Pascual Madoz en su " Diccionario Geográfico-Estadístico- Histórico de España y sus posesiones de Ultramar (1845-1850), cuando habla de RIOSA, dice textualmente: "... y a una leg. S. (se refiere desde Felguera, capital del Concejo en el año de publicación del libro) existe un pozo para la caza de fieras, al cual acuden también los vec, del ayunt. de Pola de Lena, dicha caza se realizaba en febrero y marzo y consiste especialmente en lobos cuya especie es la más abundante en el país ...";

Referencia del Diccionario de Pascual Madoz (1845-1850). En el vocablo RIOSA, hace referencia al Hoyo Lobal de Los Llamargones o Chamargones en el Valle Foz (Riosa):

También se refiere a él Benjamín Álvarez -"Benxa", en su libro Laminarium de Aller, Riosa y Morcín (1981).

Referencia de Benjamín Alvarez ("Benxa") al Hoyo Lobal de Los Llamargones o Chamargones en el Valle Foz (Riosa), en su libro LAMINARIUM DE ALLER, RIOSA Y MORCIN:

Por último, otro de los libros en que se menciona es el escrito por Moisés Domínguez Boza, que se titula " El trampeo y demás artes de caza tradicionales en la Península Ibérica - 2008 - (si bien lo sitúa correctamente en Riosa habla del paraje de los Pontones, cuando realmente está en LOS LLAMARGONES o CHAMARGONES, en el VALLE FOZ (Riosa).

Referencia de Moisés Domínguez Boza al Hoyo Lobal de Los Llamargones o Chamargones en el Valle Foz (Riosa), en su libro " El trampeo y demás artes de caza tradicionales en la Península Ibérica" -2008 -. Aunque lo sitúa correctamente en Riosa, el paraje que menciona, los Pontones, no es correcto. En realidad, es en Los Chamargones o Llamargones donde se encuentra:

Para una mayor información sobre este paraje podréis obtenerlo pinchando el siguiente enlace:

https://jlcabocronistariosa.blogspot.com/2023/03/el-hoyo-lobal-de-los-llamargones-o.html

En esta foto del Valle Foz, por su parte norte, se puede ver la situación de Puzu Chobos los Llamargones o Chamargones, a la derecha de la Reguera de Llamaixé o Xamaixé en su vertiente riosana:

Hoyo Lobal de Los Llamargones o Chamargones en el Valle Foz (Riosa), con el detalle del encaje de la viga en uno de sus muros:

Hoyo Lobal de Los Llamargones o Chamargones/Puzu Chobos Los Chamargones, en el Valle Foz (Riosa), con el detalle del encaje de la viga en uno de sus muros donde se colgaba una cabra o una oveja para que con sus balidos atrajera al lobo:

Hoyo Lobal de Los Llamargones o Chamargones en el Valle Foz (Riosa):

Hoyo Lobal de Los Llamargones o Chamargones en el Valle Foz (Riosa), con el detalle del encaje de la viga en uno de sus muros en la que se colgaba una cabra o una oveja:

Hoyo Lobal de Los Llamargones o Chamargones en el Valle Foz (Riosa). Marcos Mallada y Alfonso Álvarez, haciendo labores de limpieza

La pared norte tiene el borde parcialmente derrumbado, quizá este derrumbe haya sido voluntario con el fin de sacar alguna res que se precipitase al fonde ya que el resto de las apredes se hayan el perfecto estado:

Detalle del encaje de la viga en uno de sus muros, en la que se colgaba una cabra o una oveja, para atraer al lobo:

Marcos Mallada, Alfonso Álvarez y José Luis Cabo, en la visita realizada al Hoyo lobal de Los Chamargones en el Valle Foz el 19 de Julio de 2014:

EL HOYO LOBAL - "PUZU CHOBOS" - DE LOS CALEYINOS (RIOSA)

Desde "Campa Braña", contemplamos la ladera noroeste del Pico Llosorio (998 m), donde se ubica El "Puzu Chobos de "Los Caleyinos". En la parte izquierda la escombrera conocida como "Cantu Ladoque"/Cantu La Doce" y el rasgado de la capa 12 y, más a la izquierda por debajo, el "ablanu" -nacido dentro del mismo- que nos señala ubicación exacta del pozo:

Documento original, redactado en castellano antiguo, que se encuentra en el Archivo Histórico de Asturias, en Oviedo. P.N.(protocolo notarial) de Lena. Escribano Fernando Álvarez Vázquez. Caja 10.325 "Sobre el Caleyo de Riosa" 7-X-1629. Mediante este documento, los vecinos de Villamer (Riosa) y los de Gallegos (Mieres) - entonces Lena - acuerdan la reparación del "Caleyo de Riosa" -hoyo lobal-, en las inmediaciones de Campa Braña:

Estábamos orgullosos con haber ubicado el "Puzu Chobos" en "Los Llamargones" o "Chamargones" en El Valle de Foz (Riosa) y comprobar su buen estado de conservación por lo que hicimos un reportaje en nuestro blog

https://jlcabocronistariosa.blogspot.com/2023/03/el-hoyo-lobal-de-los-llamargones-o.html

Lo que no sabíamos era que su publicación daría lugar al descubrimiento de un segundo hoyo lobal en el paraje de "Los Caleyinos" (Riosa) muy cerca de "Campa Braña".

Y es que, después de nuestra publicación, se puso en contacto con nosotros David Ordoñez, facilitándonos una referencia histórica muy precisa sobre la existencia de otro "Puzu Chobos" -Hoyo Lobal-, trampa para cazar lobos, que aparece en en el libro de Alberto Montero Prieto, titulado "El Valle de Cuna a través de los tiempos" (1.995) . Según se dice en este libro, en el siglo XVII, concretamente el día 7 de octubre de 1.629, los vecinos de Villameri (Riosa) y Gallegos (Mieres) -entonces parece ser que pertenecía al Concejo de Lena-, firmaron ante el escribano -notario-, D. Fernando Álvarez Vázquez, un acuerdo para la reparación del Hoyo lobal - Pozu Chobos- de "Los Caleyinos". En este acuerdo participaron Alonso Cachero de Riosa y vecino de Cenera y Andrés Muñiz de Villameri. Alonso Cachero, procede de la familia de los Cachero de Felguera (Riosa) - "La casa del Palacio" -, donde aún se conserva su escudo de armas. También, en Cenera, se conserva la casa-palacio de esta rama de los Cachero. Hablan de " ... un caleyo corredizo en el término de Braña, jurisdicción de dicho Concejo de Riosa ..", que era necesario reparar para la caza de lobos (tomar lobos) y otros animales que hacen mucho daño al ganado. Hace una descripción detallada de como y quien ha de realizar la obra así como, también, del coste (diecisiete ducados), del tiempo de construcción - debía estar concluido antes del día de San Andrés - y de los materiales a emplear. Igualmente se dice a quien se adjudica la obra -Pedro Fernández Rodiles, de Cenera - y de quienes han de realizar la limpieza del pozo - Francisco Fernández y otros tres compañeros que quedarán exentos de pagar la parte que les correspondía por la ejecución de la obra -. Recoge, también, las penalizaciones con que podría se sancionado el adjudicatario de no concluir la obra en el plazo señalado. El pago tendría lugar quince días después del Día de San Andres.

En calidad de testigo de este acuerdo entre los vecinos de Gallegos (Mieres) y Villameri (Riosa), firmaron Alonso Bazquez, vecino de Doñajuandi (Riosa), Juan de Linares y Francisco Díaz Otero.

A pie de página, aparece la nota del autor del libro, Alberto Montero Prieto, facilitándonos la fuente de este documento: Archivo Histórico Provincial de Oviedo. P.N.(hoy Archivo Histórico de Asturias) -Protocolo Notarial- de Lena. Escribano Fernando Álvarez Vázquez. Caja 10.325 "Sobre El Caleyo de Riosa" 7-X-1629-.

A pie de página, aparece la nota del autor del libro, Alberto Montero Prieto, facilitándonos la fuente de este documento: Archivo Histórico Provincial de Oviedo. P.N.(hoy Archivo Histórico de Asturias) -Protocolo Notarial- de Lena. Escribano Fernando Álvarez Vázquez. Caja 10.325 "Sobre El Caleyo de Riosa" 7-X-1629-.

Consideramos que la localización de este segundo "Puzu Chobos" - Hoyo Lobal - en el Concejo de Riosa, además del de "Los LLamargones en el Valle de Foz, es muy importante, pues es uno de los pocos hoyos lobales del que existe referencia escrita de su existencia -7 de octubre de 1.629 - S. XVII-. Y en este documento se habla de su reparación, por lo que su antigüedad, es aún mayor.

He de reconocer que desconocía la existencia de este segundo hoyo lobal riosano y que ahora pude localizar gracias a la reseña histórica que nos envió David Ordoñez y a la colaboración de Octavio Díaz Vázquez, de Villamer (Riosa), en su ubicación.

Una vez recibida la comunicación de David, hice algunas averiguaciones entre la gente de mayor edad de Villamer, por ser el pueblo de Riosa que se menciona en el documento y, también, por ser el pueblo de Riosa, más cercano y más ligado a "Campa Braña", pero no tuvimos éxito.

Hasta que hablando con Octavio Díaz Vazquez, de Villamer, al preguntarle si había oído habla de esta trampa para cazar lobos en la zona de "Campa Braña", enseguida me dijo que, efectivamente, sabía de su existencia desde niño. Quedamos en ir por la tarde.

Ascendimos desde Villamer hasta Campa Braña y tomando como referencia una pequeña escombrera -conocida como "Cantu Ladoque"/Cantu La Doce", Capa 12)- de las trincheras de la antigua explotación de Minas de Riosa en esta zona entre el último cuarto del siglo XIX y primer cuarto siglo del XX, subimos por la ladera noroeste del Pico Llosorio (998 m.) en dirección a "Los Caleyinos", el monte no está como antaño y la maleza y los pequeños árboles (acebos y espineras, así como pequeños arbustos), se han hecho dueños de lo que antes eran excelentes pastizales. Todo ello hace que nos cueste encontrar la ubicación. Después de tres cuartos de hora de búsqueda, al fin damos con él, por debajo de la escombrera. El pozo está tapado por la maleza y en una de sus paredes ha crecido un "ablanu" de buenas dimensiones. Queremos comprobar su estado, y durante más de media hora nos empleamos a fondo para limpiar la maleza más asequible y vemos que su estado de conservación es bastante bueno.

El "Pozú Chobos" "Los Caleyinos", está en la ladera noroeste del Picu "Llosorio",- a 805 m de altitud, un poco más alto que "Campa Braña" (795 m de alt.) -,mirando hacia "El Pico El Collaín" y "La Belonga"(781 m) como os decíamos, muy cerca de una pequeña escombrera. Está construido de piedra, en seco (sin argamasa), es de forma ovalada y tiene una profundidad aproximada de 5 m.. Por la parte más ancha tendrá unos siete metros y por la más estrecha unos cinco.

Una de sus paredes, tiene un metro y medio derrumbado, lo que nos permite bajar al fondo, las propias piedras caídas nos hacen de rampa.

Tal como os referíamos, en el documento que figura en el libro de Alberto Montero Prieto se habla de "... caleyo corredizo en el término de Braña, jurisdicción del Concejo de Riosa ...", y la denominación del paraje donde se encuentra "Los Caleyinos" parece referirse a la clase de hoyo lobal que era. Hoy la zona esta transformada por la maleza y las trincheras construidas por Hulleras de Riosa, para la explotación, en su día, del carbón, muy abundante en esta zona, pero si se desbrozara todo su contorno, tal vez aparecieran "los caleyos" que conducían al pozo.

En un principio creímos, por sus características muy similares al de "Los Llamagones del Valle de Foz que sería un hoyo lobal de los conocidos como "de cabrita", pero después, recapacitando, nos dimos cuenta que las características de la zona de ubicación en este de "Los Caleyinos", era bastante diferente. El de "Los Llamargones", en una zona boscosa y este en una ladera abierta del Picu Llosorio- aunque ahora tenga mucha más maleza y algunos árboles-. Por otra parte, la denominación del paraje, "Los Caleyinos", y la referencia clara contenida en el documento notarial: "...un caleyo corredizo en el término de Braña, jurisdicción de dicho Concejo de Riosa ..", nos inclina a pensar que se trataba de otro tipo de Hoyo Lobal, el de caleya.

El pozo es igual al del Valle de Foz, pero en este la forma de cazar quizá fuera diferente. Alrededor de estos pozos se establecían una serie de caminos (caleyos) que concluían en el pozo (en algunos casos, estos caminos estaban entre muros de piedra y en otros, se colocaban cebateras en ambos lados, con la misma finalidad). Restos de caminos si hay, pero, la actividad minera que hubo en la zona desde finales del siglo XIX y primera cuarto del S. XX y la maleza que rodea la zona, hace que sea difícil identificarlos, sería necesario desbrozar todo el contorno del pozo en una amplia zona.

Otra aspecto que queremos destacar son los topónimos de la zona, muchos están relacionados con el Hoyo Lobal: El "Trapón", "Trapa" (trampa), "El Sierru Los Chobos" (lugar de avistamiento de los lobos); "Los Caleyinos" (caleyos preparados para que los monteros pudieran llevar los lobos hasta el Pozo)

Desde "La Belonga", en las inmediaciones de "Campa Braña", contemplamos la ladera noroeste del Pico Llosorio (998 m), donde se ubica El "Puzu Chobos de "Los Caleyinos". En la parte izquierda, la escombrera conocida como "Cantu Ladoque"/Cantu La Doce", el rasgado de la capa 12 y, más a la izquierda por debajo, el "ablanu" -nacido dentro del mismo- que nos señala ubicación exacta del pozo:

Vista de Campa Braña y La Belonga desde "El Pozu Chobos" Los Caleyinos:

Desde "La Belonga", en las inmediaciones de "Campa Braña", contemplamos la ladera noroeste del Pico Llosorio (998 m), donde se ubica El "Puzu Chobos de "Los Caleyinos". En la parte derecha, la escombrera conocida como "Cantu Ladoque"/Cantu La Doce", el rasgado de la capa 12 y, más a la izquierda por debajo, el "ablanu" -nacido dentro del mismo- que nos señala ubicación exacta del pozo:

Escombrera del "Cantu La Doque"/Cantu La Doce" - capa doce -. A la izquierda, el único ablanu que existe, marca la ubicación exacta del "Puzu Chobos" "Los Caleyinos":

Detalle de las paredes en el interior del "Puzu Chobos" de "Los Caleyinos" (Riosa):

"Ablanu" en la pared oeste, en el interior del "Puzu Chobos" de "Los Caleyinos" (Riosa):

Interior del "Puzu Chobos" de "Los Caleyinos" (Riosa):

Detalle de una de las paredes en el interior del "Puzu Chobos" de "Los Caleyinos" (Riosa):

Esta es la reseña que figura en el libro de Alberto Montero Prieto (1995) titulado"El Valle de Cuna a través de los tiempos" - que nos envió David Ordoñez - y que nos incitó a a buscar la ubicación del "Puzu Chobos" de "Los Caleyinos". Es una transcripción del castellano antiguo en que figura redactado el documento que se encuentra en el Archivo Histórico de Asturias, antes Archivo Histórico Provincial de Oviedo. P.N.(protocolo notarial) de Lena. Escribano Fernando Álvarez Vázquez. Caja 10.325 "Sobre el Caleyo de Riosa" 7-X-1629:

Y esta es la copia del documento original, redactado en castellano antiguo, que se encuentra en el Archivo Histórico de Asturias, en Oviedo. P.N.(protocolo notarial) de Lena. Escribano Fernando Álvarez Vázquez. Caja 10.325 "Sobre el Caleyo de Riosa" 7-X-1629:

Aquí tenéis una foto de Octavio Díaz Vázquez, "Tavio" de Villamer, sin cuya inestimable colaboración no hubiéramos conseguido ubicar el "Puzu Chobos" "Los Caleyinos". Aquí aparece subastando "el ramu" en la Fiesta de Santa Bárbara en Villamer. Gracias, "Tavio":

DESPOBLADO DE SAN MARTINO.-

El despoblado de San Martino según la tradición oral recogida en Villamer (Riosa), pueblo cercano al paraje de San Martino, se encuentra situado por debajo de Campa Braña y el Picu Llosorio, en su ladera suroeste, en un suave rellano con fértiles praderias que miran a la Sierra L´Aramo, donde existen varias cuadras construidas de piedra.

Esa misma tradición oral habla de la existencia de una antigua iglesia dedicada a San Martín y un cementerio. Parece ser, que los materiales de piedra con los que están construidas las cuadras, proceden de la antigua iglesia y que la pila bautismal fue recogida en alguna de las cuadras. Sin embargo, no fue descubierta.

Todas estas manifestaciones orales que recoge Gema E. Adán en 1995 en la carta Arqueológica de Riosa, me fueron corroboradas por distintas personas mayores del pueblo de Villamer, pueblo con el que estoy vinculado por lazos familiares.

Sobre la pila bautismal o del agua bendita, he de decir que, en una de mis visitas a San Martino, descubrí una piedra grande de forma ovalada que bien podría ser una pila bautismal, cosa que no pude corroborar por estar semienterrada, volcada y tener mucho peso. Hasta parece tener grabada una cruz. Con solo voltearla se podría salir de dudas.

Gema E. Adán, también menciona la existencia de tumbas de lajas cercanas a la antigua iglesia.

Las personas de más edad de Villamer, hablan, precisamente, de la existencia de un Cementerio, en la finca situada por debajo y al oeste de San Martino, en la finca conocida como "La Borroná".

Respecto a la antiguedad del pueblo de San Martino, Gema E. Adán estima que podría ser de época medieval, basándose en la existencia de documentos medievales que hacen referencia a Villamer.

Uno de 1143, en el que Gonzálo Bermúdez y su esposa Cristina Peláez donan el alfoz de Villamer a la catedral de Oviedo (Archivo de la Catedral de Oviedo),

Documento del año 1143 al que tuve acceso y pude fotografiar en el Archivo de la Catedral de Oviedo por el que Gonzálo Bermúdez y su esposa Cristina Peláez donan el alfoz de Villamer a la Iglesia de Oviedo:

y otro de 1289 en el que se cita a varias personas "moradoras en Villa Merín"(García Larragueta 1957)

Paraje donde, según la tradición oral, se hallaba ubicado el pueblo de San Martino. Pueblo desaparecido como consecuencia de un arrastre de tierras producido en la ladera suroeste de Campa Braña. De hecho se puede aprecía el profundo canal por donde bajó la tierra y las rocas que lo arrasaron:

Según cuanta la tradición oral, en "La Borrona" antiguamente existió un cementerio. Era el Cementerio del pueblo de San Martino, que se ubicaba por encima, en un paraje realmente apropiado para el asentamiento y en el que, en la actualidad, solamente hay excelentes praderías con sus respectivas cuadras:

Esa misma tradición, a que hacíamos mención, también nos cuenta que ese pueblo resultó arrasado y, totalmente destruido, como consecuencia de una gran avalancha de tierra y piedras procedente de las estribaciones de "Campa Braña"; aún hoy, se puede apreciar el gran canal que quedó después del corrimiento de tierras.

Hoy en día, no hallamos vestigio alguno de que allí hubiera existido un pueblo, salvo una gran piedra semienterrada que tal parece una gran pila bautismal volcada -sería interesante desenterrarla -. Tampoco en "La Borroná", se aprecian restos que pudieran indicarnos la existencia del cementerio.

Según comenta Gema E. Adán Álvarez en su publicación "La secuencia Histórica de Riosa: sus bienes arqueológicos"(1999), se identificó un "despoblado" cerca de la localidad de Villamer del que se tienen noticias medievales. Ese pueblo era San martino. (Excavaciones arqueológicas en Asturias -1995-1998 -. Oviedo. Servicio de publicaciones del Principado de Asturias 1999, pags. 327-330)

https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/4281"""RI-30 DESPOBLADO DE SAN MARTINO

Paraje Villameri

Parroquia Sta. María de La Vega

Situación Rellano en segundo tercio de la ladera

Vegetación y suelos Pradería, Proto rendsina, Calizas de montaña Namuriense

Lugares al Aire Libre 8. Diversos: Despoblado

Especic.Usuales 9. Despoblados

Cronología Medieval indeterminado

Procedencia Prospección sistemática

Conservación Muy malo

Causas No se conservan restos en la superficie

Declaración de Monumento Bien de Patrimonio Histórico

Datos Catastrales Polígono nº 1 Parcela nº 102-103-172-171 104 107-169-170-113-101

30 DESPOBLADO DE SAN MARTINO

El despoblado de san Martino se encuentra situado en la parte norocidental del concejo, en las cercanías del pueblo de Villameri, en un suave rellano en la falda del Picu Llosoriu.

Según las referencias orales recogidas en el mismo lugar de Villameri, el antiguo pueblo estaba emplazado en el antiguo lugar de San Martino, hoy día correspondientes a unas fincas dedicadas a pastos. También se menciona la existencia de una antigua iglesia.

Estaba dedicada a San Martín y sus restos constructivos fueron empleados en la construcción de las cabañas que se levantan en ese lugar. Las referencias apuntan a que la pila de agua bendita fue recogida en una de las cabañas pero no pudo ser localizada.

En las cercanías de la capilla o iglesia se alude a la aparición de tumbas de lajas.

En cuanto al antigüedad del despoblado, poco podemos decir salvo que podría ser de época medieval. El hagiotopónimo es antiguo y hay que recordar la existencia de dos documentos medievales que hacen referencia a Villameri.

El primero de 1143 cita a Gonzalo Bermúdez y a su esposa Cristina Peláez como donantes del alfoz de Villameri a la catedral de Oviedo (Bellmunt 1900) y el otro, de 1289, cita a varias personas “moradoras en Villa Merín” (García Larragueta 1957).""

Paraje Villameri

Parroquia Sta. María de La Vega

Situación Rellano en segundo tercio de la ladera

Vegetación y suelos Pradería, Proto rendsina, Calizas de montaña Namuriense

Lugares al Aire Libre 8. Diversos: Despoblado

Especic.Usuales 9. Despoblados

Cronología Medieval indeterminado

Procedencia Prospección sistemática

Conservación Muy malo

Causas No se conservan restos en la superficie

Declaración de Monumento Bien de Patrimonio Histórico

Datos Catastrales Polígono nº 1 Parcela nº 102-103-172-171 104 107-169-170-113-101

30 DESPOBLADO DE SAN MARTINO

El despoblado de san Martino se encuentra situado en la parte norocidental del concejo, en las cercanías del pueblo de Villameri, en un suave rellano en la falda del Picu Llosoriu.

Según las referencias orales recogidas en el mismo lugar de Villameri, el antiguo pueblo estaba emplazado en el antiguo lugar de San Martino, hoy día correspondientes a unas fincas dedicadas a pastos. También se menciona la existencia de una antigua iglesia.

Estaba dedicada a San Martín y sus restos constructivos fueron empleados en la construcción de las cabañas que se levantan en ese lugar. Las referencias apuntan a que la pila de agua bendita fue recogida en una de las cabañas pero no pudo ser localizada.

En las cercanías de la capilla o iglesia se alude a la aparición de tumbas de lajas.

En cuanto al antigüedad del despoblado, poco podemos decir salvo que podría ser de época medieval. El hagiotopónimo es antiguo y hay que recordar la existencia de dos documentos medievales que hacen referencia a Villameri.

El primero de 1143 cita a Gonzalo Bermúdez y a su esposa Cristina Peláez como donantes del alfoz de Villameri a la catedral de Oviedo (Bellmunt 1900) y el otro, de 1289, cita a varias personas “moradoras en Villa Merín” (García Larragueta 1957).""

ERMITA DE SANTA BÁRBARA EN PIEDRAFITA.- (hoy desaparecida)

La primitiva Ermita de Santa Bárbara, en Piedrafita, según Benjamín Alvarez “Benxa” en su libro “Laminariun de Aller, Riosa y Morcín” (1981), fue construida en el siglo XVI y reconstruida en el siglo XVII. Se levantó sobre otra prerrománica, con columnas en el atrio y capitel. Se hallaba en el valle general de acceso al Municipio de Riosa a través del Concejo de Morcín, en las inmediaciones del antiguo camino real a Oviedo, por encima de la actual carretera AS-231 y del castillete del Pozo Montsacro.Actualmente no hay muchos vestigios de su existencia, hace más de sesenta años ya se hallaba derruida, no obstante, pudimos encontrar algunos restos de la misma en una granja existente en las inmediaciones donde se ubicaba la ermita y en la cerca que rodea la finca; asimismo, en una casa del pueblo de Villamer -al final de la carretera- hay una de las columnas de esta antigua capilla, utilizada como apoyo del piso superior. Los vecinos aprovecharon muchos de los restos de esta capilla para sus construcciones, de ahí que en el lugar donde se hallaba, no encontramos vestigios importantes de su existencia. Se ignora el paradero de la lápida fundacional en la que figuraba la fecha de su construcción. Se aportan fotografías de algunos de estos restos así como de los dibujos realizados por “Benxa”.

Según Benjamín Álvarez "Benxa", ""existió un documento llamado "Himno hebreo de Piedrafita" que hacía referencia a obras hidraúlicas de los primeros pobladores. Este documento fue destruido por los buscadores de tesoros""

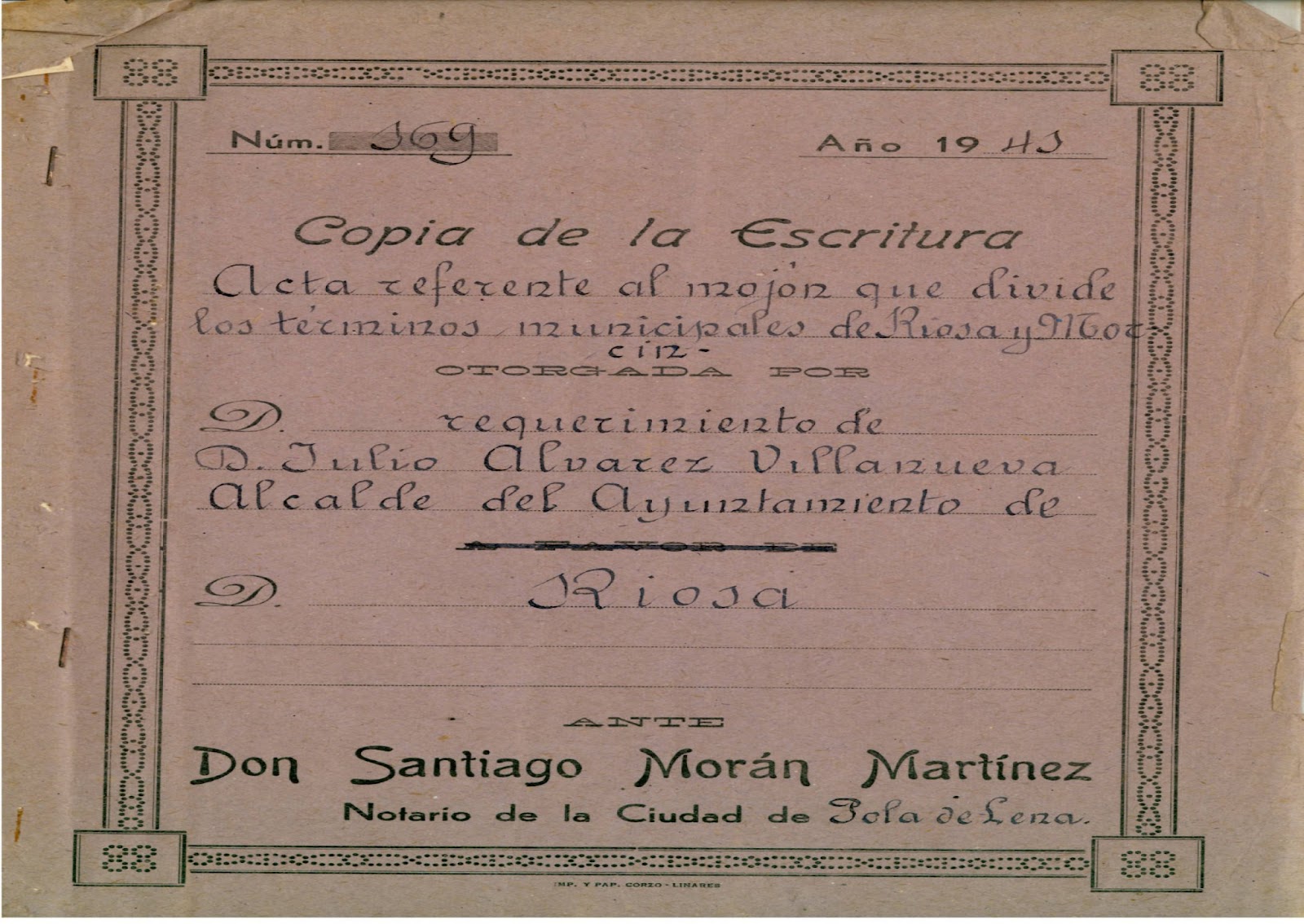

En el archivo del Ayuntamiento de Riosa, existe un acta notarial de 13 de Octubre de 1941, otorgada ante el Notario de Pola de Lena, D. Santiago Morán Martínez a instancia del entonces Alcalde, D. Julio Alvarez Villanueva, relativo al deslinde de los Ayuntamientos de Riosa y Morcín, donde figura la ubicación de la referida ermita. Se adjunta a la misma un levantamiento topográfico, firmado por D. Emilio Botamino Villa, que acredita su ubicación exacta -Botamino era el topógrafo de Hulleras de Riosa -:

En el archivo del Ayuntamiento de Riosa, existe un acta notarial de 13 de Octubre de 1941, otorgada ante el Notario de Pola de Lena, D. Santiago Morán Martínez a instancia del entonces Alcalde, D. Julio Alvarez Villanueva, relativo al deslinde de los Ayuntamientos de Riosa y Morcín, donde figura la ubicación de la referida ermita. Se adjunta a la misma un levantamiento topográfico, firmado por D. Emilio Botamino Villa, que acredita su ubicación exacta -Botamino era el topógrafo de Hulleras de Riosa -:

Detalle de piedra labrada,(quizá un estribo) y varios sillares procedentes de la antigua Capilla de Santa Bárbara en Piedrafita (Riosa):

Datos que figuran en el libro de Benjamín Alvarez “Benxa” “Laminariun de Aller, Riosa y Morcín (1981):

En el archivo del Ayuntamiento de Riosa, existe un acta notarial de 13 de Octubre de 1941, otorgada ante el Notario de Pola de Lena, D. Santiago Morán Martínez a instancia del entonces Alcalde, D. Julio Alvarez Villanueva, relativo al deslinde de los Ayuntamientos de Riosa y Morcín, donde figura la ubicación de la referida ermita. Se adjunta a la misma un levantamiento topográfico, firmado por D. Emilio Botamino Villa, que acredita su ubicación exacta:

Según comenta Gema E. Adán Álvarez en su publicación "La secuencia Histórica de Riosa: sus bienes arqueológicos"(1999), "La Edad Media en Riosa se concreta en tres conjuntos. Los edificios religiosos asentados en los valles como las iglesias altomedievales de Santa Bárbara (ficha 20)..." (Excavaciones arqueológicas en Asturias -1995-1998 -. Oviedo. Servicio de publicaciones del Principado de Asturias 1999, pags. 327-330)

https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/4281

En la carta Arqueológica de Riosa, obra de Gema E. Adan (1995) se hace referencia a la capilla de Santa Bárbara, en Piedrafita, en estos términos:

Paraje Piedrafita

Parroquia Sta. María de La Vega

Situación Terraza

Vegetación y suelos Huerta; Protorendsina; Caliza Namuriense con areniscas

Lugares al Aire Libre 1. Edificios

Especic.Usuales 11. Ermita

Cronología Medieval indeterminado

Procedencia Noticia ó referencia documental, Prospección sistemática

Conservación Pésimo

Causas No existe capilla, solamente elementos de la misma en la construcción de la casa y el muro

Que hoy se levantan en el solar que ocupó la capilla

Declaración de Monumento Bien de Patrimonio Histórico

Datos Catastrales Polígono nº 5 Parcela nº 964b-964ª-962

20 ERMITA DE SANTA BÁRBARA

La antigua capilla de Santa Bárbara, se encontraba situada entre los concejos de Riosa y Morcín, junto al camino Real que conducía hacia Oviedo.

Actualmente se conservan restos dispersos de la capilla en una finca privada, la mayor parte de los mismos reaprovechados en una nueva construcción. También se hallan empotrados en la cerca que delimita la finca. Ninguno de ellos, excepto, quizás, de una pieza de piedra que podría ser un tosco canecillo románico, pueden fecharse en época medieval. Sin embargo, según Álvarez (1981), el edificio del que proceden estos restos, levantado entre los siglos XVI y XVII, se alzaba sobre una capilla prerrománica de la que hace medio siglo se conservaba, un capitel, la lápida fundacional y las columnas del atrio""

%20L%C2%B4ARREBOLLEU%201.jpg)

%20L%C2%B4%20ARREBOLLEU%201.jpg)

.jpg%20L%C2%B4Arreboll%C3%A9u.jpg)

.jpg%20L%C2%B4ARREBOLLEU.jpg)

.jpg%20L%C2%B4Arrebolleu.jpg)

.jpg)

.jpg)

.JPG)

.jpg%201.jpg)

%20El%20Socav%C3%B3n.jpg%201.jpg)

.jpg)

.jpg%20El%20Socav%C3%B3n%20Campa%20Les%20Mines%20Mata%20Pena%20Blanca.jpg%201.jpg)

.jpg)

%2017-03-2014%2052%20revueltas%20de%20Dory%201.jpg)

%2017-03-2014%2052%20revueltas%20de%20Dory%201.jpg)

%20PENA%20EL%20COCHEU%20COLLEU%20FOZ%201.jpg)

%20Castro%20Pena%20el%20Coch%C3%A9u%20Picu%20Villuriz%201.jpg)

%20Mu%C3%B1%C3%B3n%20de%20Espines%20%20de%20Foz.jpg%2020.jpg)

.jpg%201.jpg%20Mu%C3%B1%C3%B3n%20de%20Espines%20de%20Foz.jpg%201.jpg)

.JPG)

.JPG)

Valle%20Foz%20norte.jpg)

.jpg%20Puzu%20Chobos%20Los%20Caleyinos%201.jpg)

.jpg%20Puzu%20Chobos%20Los%20Caleyinos%201.jpg)

.jpg%20Puzu%20Chobos%20Los%20Caleyinos.jpg)

.jpg%20Puzu%20Chobos%20Los%20Caleyinos%201.jpg)

Comentarios

Publicar un comentario